焼津市の建設業者様へ「建設業手続パートナー敷地」のご紹介

当事務所のHPへお越しいただきありがとうございます。社労士・行政書士事務所敷地の代表 成岡寛人です。

当事務所は建設業許可業務を取り扱う静岡市内の士業事務所です。なぜ焼津市の建設業者様へ「建設業手続きパートナー敷地」のサービス内容をご案内をしたいのか、焼津市の建設業許可についてのご説明をする前に、その理由を少しお伝えさせてください。

焼津市の建設業者様が建設業手続きにおけるご苦労の解決の一助となれたら幸いです。

建設業手続きパートナー敷地の概要

当事務所は静岡市駿河区敷地に拠点を構え、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスを有する建設業専門のハイブリッド士業事務所です。

建設業者様向けに建設業関連手続きを全般的に扱っていることより、建設業手続きパートナーと位置づけています。

これまでは静岡市内を中心に多くの建設業者様からご相談やご依頼をいただき、「建設業手続パートナー」として、建設業許可をはじめ、建設業者様が必要とするさまざまな手続業務を取扱い、ご支援をしてきました。

対象業務は、建設業許可をはじめとした、建設業関連の手続業務全般です。

対応のイメージとしては、税と登記を除く建設業者が必要な全ての手続へ対応をしているとお考えいただいて差し支えありません。

これは、建設業許可に限らない、建設業における各種の許認可及び会社で働く人に関すること全般となります。

つまり、建設業に関する手続きについては、当事務所へご相談いただけましたら大方のことはご対応可能で、解決ができるワンストップのサポート体制となっています。そういった業務対応ができる特殊性から、建設業手続パートナーとして各建設業者様のご支援をさせていただいております。

建設業に関する手続き関係についてお困りな際は、ご相談いただければ何かの解決が得られる、そんな事務所体制であり、そうあるよう取り組んでいる建設業に特化した事務所です。

遠慮無くお問い合わせ、ご相談いただけましたら幸いです。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

焼津市の建設業者様に安心してお任せいただける5つの理由

焼津市の建設業者様に当事務所がどのような取組みをしているのかを5つご紹介させてください。

1.建設業に特化した高い専門性

当事務所では建設業許可をはじめとして、建設業者様が必要な建設業手続きや建設業労務相談を横断的に行っています。

横断的とは、建設業許可のみではなく、建設業者様が事業を行う上で対処をしなければならないその他様々な手続き業務にも幅広く対応していることを意味します。

建設業者に必要な業務の横断的サポートの例

行政書士業務

- 建設業許可(新規、更新)

- 決算変更届(各種変更届)

- 経営事項審査

- 産廃収集運搬業許可申請(新規、更新)

- 建築士事務所登録

- 電気工事業登録

- 外国人ビザ相談(申請) 等

社会保険労務士業務

- 健康保険(入退社手続き等)

- 厚生年金

- 雇用保険

- 労災保険、労災特別加入

- 就業規則

- 36協定

- 社会保険の算定基礎届

- 労働保険の年度更新

- 勤怠管理、給与計算

- 建設業相談顧問 等

このようなサポートができる理由は、行政書士事務所であること、社会保険労務士事務所であること、そして、建設業専門事務所であること。この3つの専門性が重なる強みにより成り立っています。

それが理由で、建設業手続パートナーと呼んでいます。

2.素早いレスポンス(返答)

お客様と円滑なコミュニケーションを取る事を心がけています。その一つとして、素早いレスポンス(返答)が絶対的に必要だと当事務所では考えています。とにかく返答が速いです。

時には、即座にお求めの回答が出来ない事もあります。そのような時でも、どのような状況にあるのか、いつまでにどのような回答ができるのか、お客様をご不安にさせないコミュニケーション作りを大切に取り組んでいます。

返事が無くてお困りにさせることはまずありません。お約束します。

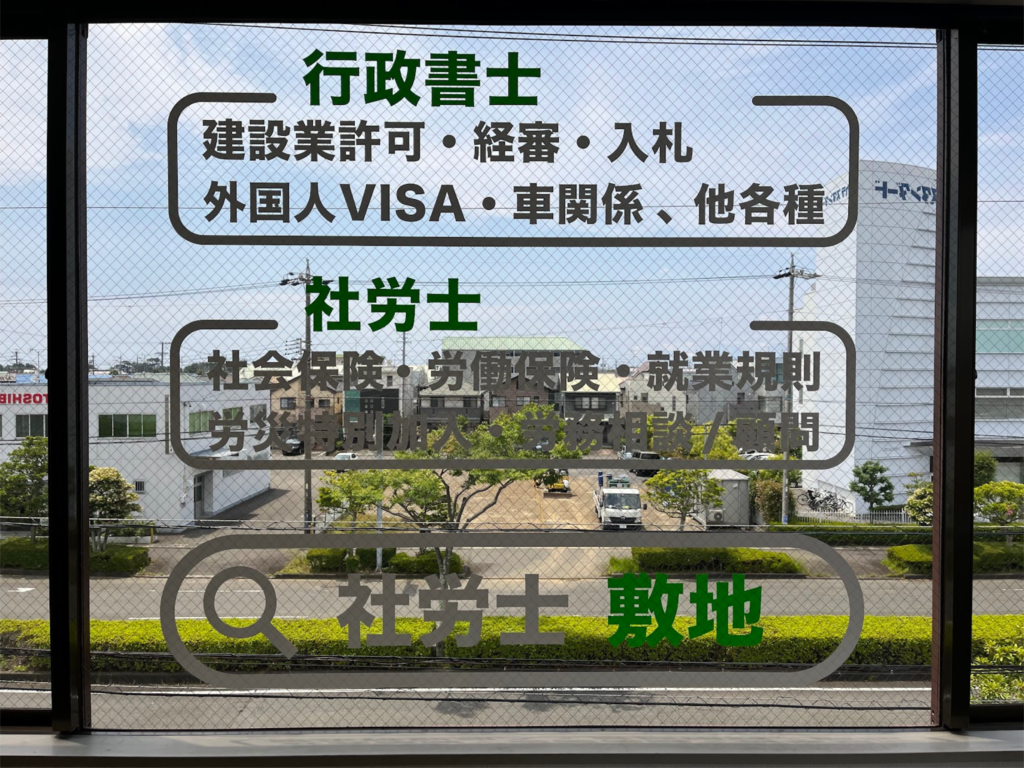

3.建設業専門事務所であることの証明

当事務所は建設業支援事務所であることを実態として、事務所から皆様に向けて掲げて発信しています。

4.安心いただける面談ルームと事務所体制

3階の1フロアが当事務所です。お客様に安心してご不明点やご不安な点をお聞かせいただくため、専用の面談ルームを設けてお打ち合わせをしています。

事務所の外観

来客用の無料駐車場も完備です。

専用の面談ルーム

完全に守秘義務を守る体制にてお客様をお迎えします。

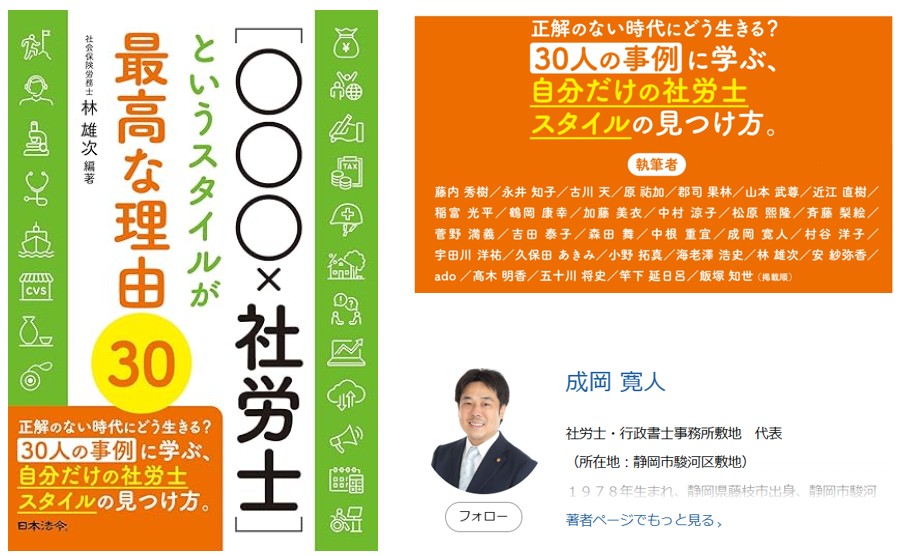

5.各種媒体への掲載実績

第三者よりご評価をいただき書籍への執筆や、審査の上で公的機関に受入れたいただいている点をご案内します。

商業書籍への執筆実績

商業出版書籍①

特徴的な活動を行う社労士として、執筆しました。

出版社:日本法令

開業社会保険労務士専門誌SR

当事務所の活動内容について掲載されています。

出版社:日本法令

商業出版書籍②

今は昔の開業当初の事について、行政書士・社労士として執筆しました。

出版社:中央経済社

商業出版書籍③

当事務所の営業活動の一部について著者として執筆しました。

出版社:中央経済社

静岡県庁での広告掲載

静岡県庁にて、当事務所が建設業専門事務所であることを審査を経て広告掲載しています。

広告の概要

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

ここまで当事務所の特徴についてご覧いただきありがとうございました。ここから本題の建設業許可についてご案内いたします。

焼津市の建設業許可についてご案内

焼津市の建設業者様はなぜ建設業許可が必要なのか?

焼津市の建設業者様が建設業許可を必要とする理由は、いくつか考えられます。

- 500万円(税込)以上の工事の請負をするために建設業許可が必要なため

- 元請業者から建設業許可の取得を求められたため

- 公共工事(市町村・県・国など)への入札参加資格(経営事項審査)に建設業許可が必要なため

- 公的機関のお墨付きとして建設業許可を得たいため

- 建設業許可番号を取得、明記することで安心感を高めるため

- 建設業許可により建設業者としての履歴を過去から現在まで公表し、そして将来へ繋げていくため

- 外国人雇用をする際に必要なため 等

ご状況により、その他いくつもの理由があり得るでしょう。

500万円以上の請負以外にも取得するメリットがいくつもあるんですね。

はい、最近では元請けさんからの要請や、外国人雇用のために建設業許可取得を求められるケースも増えてきました。

ここで申し上げたいことは、建設業者様は建設業許可の取得が目的ではなく、建設業者としての目的を達成するために建設業許可が必要ということです。

当事務所では、建設業許可は建設業者様にとって必要な手続の1つのピースであり、必要な手段と考えます。

つまり、建設業者として事業運営を行っていく上で、建設業許可をはじめとした各種手続や、そこで働く方々へのサポートに必要なピースはまだ多く存在し、それらを適切に法的に正しい状態にしておくことが求められます。

その手段となる建設業許可関連手続きを「維持、管理、整える」ことにより、目的である建設業を安心して安定的に将来に向かって進められるものと認識しています。

「建設業手続パートナー」と明言している理由は、このように建設業許可のみに限らず、その他を含むピースとなる許認可と働く人の全般をサポートすることが、建設業者様が真に必要とする目的を達成する手段であると考え、そのサポート役としてのよきパートナーになれる事を当事務所の課題として、日々研鑽を積んで取り組んでおります。

焼津市の建設業者様へ建設業許可関連手続をご案内する理由

当事務所は静岡市駿河区にある事務所です。なぜ焼津市の建設業者様へ建設業許可をはじめとしたご案内をするのか、その理由をご説明いたします。

これまで静岡市内の建設業者様に対してご案内を進め、多くのご相談やご依頼をいただき、建設業専門事務所として取り組み今に至ります。とてもありがたいことに、お客様には深く長く継続的にご愛顧をいただいております。

近年、その傾向に変化が見られるようになってきました。

それは、静岡市外である静岡県内各地の方よりお声がけとご依頼をいただく機会が増えてきたことです。西は浜松市から、東は三島市までの間にかけてご愛顧をいただいています。

建設業者様間でのご紹介や、ホームページでお探しくださることが多いです。

このように静岡市外のお客様へお役に立てることがあるのであれば、是非とも焼津市内の建設業者様へもご案内を差し上げたく、建設業許可に関するお伝えをさせていただく運びとなりました。

焼津市の建設業者が建設業許可で直面する課題

焼津市の建設業者様が建設業許可を取得する際に直面する課題があります。

それは、建設業者様にとって建設業許可の手続きは専門外であるということです。

語弊があってはいけませんので説明しますと、建設業者様は建設業の専門家であって、国から許可や認可等を得たりするための、申請や届出をする手続き業務の専門家では無いことが一般的です。

逆の見方をしますと、当事務所は建設業手続き業務の専門家で深い知見を有していますが、建設業の専門家ではありませんし、そのような作業を行うノウハウも手段も持ち合わせておりません。

仮に自分で調べて取り組んだとしても、御社のようなプロから見たら目も当てられない建築物になることが目に見えています。

話は戻りまして、もしも手続きを行う場合には、何をどうしたらよいのか、どのようにすることを求められているのか、これらについてまずは学習をしなければ始まりません。

本業の建設業の時間を建設業許可に割かなければならないということになります。

結論としてお伝えしたいことは、建設業の事業主様がそのような周辺業務に費やすお手間や時間を削減するために、手続きのプロである建設業手続パートナーの当事務所へご相談、ご活用いただけましたらありがたく存じます。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

建設業許可を自社で取得するまでに必要な作業

焼津市の建設業者様が建設業許可を取得するまでに要する作業を工程ごとに記載します。

自社で建設業許可取得に取組むステップ

どうすれば建設業許可に至るのかを調べます。

申請書類の作成や、必要書類の収集を行いますが、本当にそれが正しいのか、無駄な作業なのか、不安な中で進める事になります。

建設業許可の手引きだけで275ページ以上あります。

その他、建設業法や、建設業施行規則、ガイドライン等も読み込み確認が必要になります。

申請書類を仕上げて、建設業課へ予約をして、指定された日に訪問して申請を行います。

受付の時点で不備、不足で要件を満たさないと申請自体ができません。

申請が通ると内部審査に移ります。

細部のチェックが入り、必要に応じて補正対応を求められます。

このように未知の作業、未知の専門分野に多くの時間を割くことになります。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

焼津市の建設業者はどのような建設業許可が必要なのか?

焼津市の建設業者様が建設業許可を取得するにあたっては、どのような建設業許可を取得するべきなのか?

まずはこの建設業許可の種類を決めるところからスタートします。

御社にとって必要な建設業許可はどのようなタイプのものでしょうか。

下記のステップに沿って考えてみましょう。

一般又は特定のどちらかを選びます。

場合により両方が混在することもあり得ますが、最初の取得の場合は一般建設業許可であることが一般的です。

請負代金が500万円(税込)以上となる場合に必要です。

下請代金の額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合に必要な許可です。

建設業許可が必要な営業所が静岡県内のみで完結する場合は知事許可、2つ以上の都道府県に渡る場合は大臣許可を選びます。

知事許可とは、静岡県知事による建設業許可の事です。

大臣許可とは、国土交通大臣による建設業許可の事です。

建設業許可には29の業種があります。これらは2つの一式工事と、27の専門工事に分類されます。

ここから取得したい業種を選びます。

各業種において国家資格又は実務経験の証明が必要ですので、建設業許可申請においては取得できないことが起こり得る要注意なポイントとなります。

どのような建設業許可を取得することが適切なのかは、下記の記事に詳しくかかれていますのでお読みいただくと理解が深まります。

建設業許可の要件とは?

建設業許可は建設業法や建設業法施行令等により定められ、この法律、法令の条件をクリアした場合にのみ建設業許可が出されます。言い換えると、その内の1つでもクリアが出来ない場合には不許可となります。

この法律や法令で定められている条件の事を、「要件」や「許可要件」と呼びます。

この要件を調べる手順としては、法律の書籍を1ページずつめくって確認するよりも、法律が求める考え方を押さえてから掘り下げていく方が近道ですのでご説明をいたします。

建設業許可取得への3つ要素

建設業法等が求める要件を大きな括りで捉えると、ヒト、モノ、カネの3つの要素のどこかに分類されます。

まずはどのようなものなのかを見ていきましょう。

| 主要な3つの要素 | 概要 | 求められる例 |

| 1.ヒト | 許可を受けて建設業を行うに足るヒトがいるのか? | ・常勤役員等 ・営業所技術者等 ・役員の欠格事由 |

| 2.モノ | 建設業を行うに足るモノや実態が存在しているのか? | ・営業所 |

| 3.カネ | 建設業を継続的に行っていくだけのカネがあるのか? | ・自己資本500万円以上 ・500万円以上の資金調達能力 |

なぜこの3つ要素が求められるのかといいますと、建設業許可という制度自体が「発注者の保護」を目的としているためです。

建設業許可は静岡県知事又は国土交通大臣が許可というお墨付きを与える制度となるため、許可をした建設業者により発注者が不利益を被ることが無いように厳重に審査を行います。

その主要なポイントがこの3要素となります。言い換えると、建設業許可を取得したということは、ヒト、モノ、カネの面において一定の基準をクリアしているという証にもなります。

建設業許可の5大要件

次に、前述の一定の基準とはどのような内容のものなのかをご説明いたします。

ヒト、モノ、カネの3要素を分解すると下記の5つの要件に分かれます。

1.経営業務の管理体制

2.営業所技術者等

3.誠実性

4.財産的基礎

5.欠格要件等

建設業許可を取得するためには、この5つ要件を証明していく事が求められます。

注意点としては、証明方法は書面によるもののみですので、ご自身がどのように主張をされたとしても求められる必要書類を提出できなければ、要件を満たさず、そこで建設業許可申請への道は断たれる事になります。

そうなる前に、建設業許可に精通した建設業専門の行政書士を頼られると適切な解決策の提示を得られて、時間的にも早く済んで良いでしょう。

当事務所であれば建設業許可申請が不可であれば何が理由で不可なのか、そして、どのようにすれば建設業許可が得られる状態になるのかを丁寧にご説明いたします。

当事務所の許可率が100%である理由は、この高い専門性があるがための自信と、お客様へ安心をお届けするプロとしてのお約束が根底にあります。

ここから更に詳しく要件の内容をご説明いたします。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

経営業務の管理体制(経営業務の管理責任者)

経営業務の管理体制とは

5大要件の内の1つ目にある経営業務の管理体制についてご説明します。

これは、経営業務の管理責任者が建設業許可を受ける営業所に在籍している事を求めるものです。

3つの要素の内の「ヒト」に分類されます。

まずは法律の条文ではどのように書かれているかを見てみましょう。

下記のように明記がされています。

(許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

建設業法第7条第1号より

経営業務の管理責任者となるためには、建設業法で定めた基準に適合している事と、管理を適正に行う能力が求められています。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは

上記法律の内容を掘り下げて確認していくと、結論としては、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という点に行き着きます。例外はありますが、建設業許可申請において証明ができる方法はほぼこちらになります。

概要のポイントとしては下記となります。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

- 経営経験が5年以上(建設業)ある

- 建設業の経験が5年以上ある

- 常勤の役員である

これらはすべて書面で経験や状態を証明していくことが求められますので、それぞれ必要な書類を用意しなければなりません。

例としては、経営経験は「履歴事項全部証明書」等であったり、建設業の経験は「契約書や発注書関係等」、常勤性や常勤期間の証明は「社会保険の被保険者記録回答票」等が多く使われます。

それらで証明ができない場合は、また更に異なる書類を用意して証明をしていくことになります。

いずれにしても、証明ができない。という場合には申請に至ることができません。書類関係は適切に保管し、社会保険手続き関係は正しく加入しておくことが将来の建設業許可申請に繋がります。

5年間建設業をしていればよい訳ではないのですね。

はい、要件を正しく理解して、書類で証明をするところまでを求められています。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験

上記の①と②の箇所となります。この2つは両方を同時に満たしている必要があります。

また、この他に欠格要件であったり、適切な社会保険に加入していることも求められます。

建設業の経営業務管理責任者に求められる概要

- 建設業にかかる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること

- 欠格要件に該当しないこと

- 適切な経営能力を有すること

- 適切な社会保険に加入していること

原則は上記の5年の経験ですが、その他の例外として、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」であったり、「経営業務の管理責任者を補佐」というパターンもありはします。

しかしながら、このパターンに該当することを書面で証明することは難しいため、かなり難度が高い証明方法となります。

基本的には「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験」にての証明となります。

詳しくは下記をご覧いただくと理解が深まります。

建設業許可の常勤役員

建設業許可における③の常勤役員とは、会社に常時出勤して勤務をしている役員の事を指します。

ここで言う役員とは、登記簿に記載がされた取締役のことです。登記簿に記載が無い場合には常勤していても建設業許可上の役員とはなりません。

役員(取締役)の場合は複数の会社や関連会社を兼任している場合があります。

例えば3つの会社の役員(取締役)に就任している場合にその全ての会社で常勤となり得るのかというと、それはありません。いずれか1つの会社でしか常勤役員にはなれません。

それでは、何をもって常勤であると証明をするのかというと、健康保険証です。

ここに記載がされた会社に常勤として所属している事とみなされます。

つまり、その他2社では非常勤の扱いとなるので、経営業務の管理責任者には1人1社でしかなれないことになります。

しかしながら、健康保険証は令和6年12月2日を最後に新規の発行は終了となりましたので、これに変わる証明方法が追加されることになりました。

建設業許可における常勤証明の概要は下記です。

| 証明書類名称 | 経営業務の管理責任者 | 営業所技術者等 | ||||

| 法人役員 | 個人事業主 | 法人 | 個人事業 | |||

| 役員 | 被雇用者 | 事業主 | 被雇用者 | |||

| 健康保険被保険者証 (有効期限前のもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準決定通知書 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 (適用事業所 の場合) |

| 年金保険被保険者記録回答票 | 〇 | X | 〇 | 〇 | X | 〇 (適用事業所 の場合) |

| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 | ||||||

| 事業所別被保険者台帳決定通知書 | ||||||

| 住民税特別税額決定通知書 | 〇 | - | 〇 | ー | ー | 〇 (特別徴収対 象の場合) |

| 普通徴収から特別徴収への切替届出書 | ||||||

| 法人税確定申告書「別表一」及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー |

| 所得証明書 | X | 〇 | X | X | 〇 | X |

| 所得税確定申告書「第一表」「第二表」 | X | 〇 | X | X | 〇 | 〇 (給料賃金の 内訳欄で確 認できる場 合) |

| 個人事業主の開業届出書 (新規開業後、確定申告前の場合) | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | X |

| 所属企業の雇用証明書 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 |

上記はあくまでも概要ですので、詳しくは下記の記事でご確認ください。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

営業所技術者等

以前は専任技術者と呼ばれていましたが、名称の変更があり、現在では営業所技術者と呼ばれています。その他の関連技術者も含めて営業所技術者等と呼ばれることが一般的です。

営業所技術者等とは、建設業許可を取得する際に29業種から必要な業種を選び申請をするのですが、該当する業種に見合う国家資格や、実務経験を有していることが求められ、これを証明をする必要があります。

少し分かりやすく要約はしていますが、条文では下記のように示されています。

営業所技術者になるためには下記のどちらかで証明

- 一定の国家資格を有するものであること。

- 学歴に応じて一定年数の実務経験を有すること(学歴なしの場合は10年以上の実務経験)。

作業としては、要件を満たす方を選び、書面で証明をしていきます。国家資格で該当があれば、その方が容易です。

営業所技術者も常勤性が求められますので、1箇所の営業所でしか営業所技術者にはなれません。ただし、経営業務の管理責任者との兼任は可能ではあります。

詳しくは下記の記事をご参考にお読みください。

建設業許可における誠実性

この誠実性については具体的にどのようにあるべきかと言うことは述べられてはいません。従いまして、明言をすることが難しいポイントであり、言い換えると曖昧さの残る要件であります。

建設業許可の趣旨として、「建設工事の適正な施工の確保と公共の福祉への寄与が目的」という点があります。

そこを根拠とすると、請負契約を適正に締結し、その契約内容に従って適切に工事を施工し、保証責任を果たすことができる業者であるかという能力や姿勢に関連する要素と考えられます。

また、悪質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠としたり、あるいは不良不適格業者の参入を排除という制度の目的に関連して置かれているものと解釈がされます。

他の要件と異なり、一般的に誠実でまじめに取り組む建設業者様であればここに該当することはないと考えられます。

建設業許可における財産的基礎

いまこの記事をご覧になられている、焼津市で建設業許可の取得を検討されている方ですと、500万円以上のお金が必要という話を耳にされたことがあるかもしれません。これは、一部は正しく、一部は正しくない。となります。

確かに500万円という金額自体は何らかの形で必要ですが、あくまでも財産的基礎の証明として必要なものですので、その証明ができればよい。という事になります。

証明方法は下記の③パターンに分かれます。

- 証明パターン1.自己資本の額が500万円以上である者

-

会社の状態により下記のどちらかで証明します。基本はこの証明方法となります。

- 最初の決算を迎える前の会社の場合:資本金に500万円が計上されていればそれで証明となります。

- 決算を迎えた後の会社の場合:純資産が500万円以上あること+確定申告書を提出することで証明します。

パターン1.で証明できない場合には、パターン2.またはパターン3.のどちらかで証明します。

- 証明パターン2.残高証明書

-

500万円以上の残高が金融機関(銀行や信用金庫等)にあり、それを金融機関に証明書として「残高証明書」を発行してもらうことにより、証明します。

建設業許可申請への有効期間は1ヶ月のみですので、申請の時期に合わせて取得するようにしましょう。

あわせて読みたい

500万円の残高証明書が必要になるケースと注意点について解説|静岡県の建設業許可申請 静岡の建設業許可申請における残高証明500万円の解説 建設業許可申請における残高証明500万円の概要|静岡の建設業許可 建設業許可取得のためには、5つの要件をクリアし…

500万円の残高証明書が必要になるケースと注意点について解説|静岡県の建設業許可申請 静岡の建設業許可申請における残高証明500万円の解説 建設業許可申請における残高証明500万円の概要|静岡の建設業許可 建設業許可取得のためには、5つの要件をクリアし… - 証明パターン3.融資証明書

-

金融機関から500万円の融資を受けられることを証明するパターンです。

融資をうけることができる場合には、金融機関に500万円以上の「融資証明書」を発行してもらい、それを建設業許可申請時に添付をすることで財産的基礎の証明となります。

証明のために必要なだけですので、500万円を借り入れることは求められません。有効期間は1ヶ月なので、申請時期に合うように気をつけましょう。

あわせて読みたい

500万円の融資証明書の要否について解説|静岡県の建設業許可 静岡県の建設業許可で500万円の融資証明書は必要なのか?残高証明書との違いも解説 建設業許可取得のためには、5つの要件をクリアしなければなりませんが、融資証明書は…

500万円の融資証明書の要否について解説|静岡県の建設業許可 静岡県の建設業許可で500万円の融資証明書は必要なのか?残高証明書との違いも解説 建設業許可取得のためには、5つの要件をクリアしなければなりませんが、融資証明書は…

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

建設業許可の欠格要件

あまり聞き慣れない用語が出てきました。まず、この「欠格要件」がどのような意味なのかの概要をご説明します。

欠格要件(けっかくようけん)とは?

建設業許可を取得・維持するうえで「この条件に該当する人は許可を受けられない」という法律で定められた制限事項のことです。

例えば、過去に建設業法違反で処分を受けた人や、暴力団関係者、破産して復権していない人などが該当します。

欠格要件に該当すると建設業許可は取得できないということですね。

はい、そのとおりです。建設業許可申請をする際には該当しないことの誓約書を提出します。

欠格要件確認の対象者

誓約書(様式第6号)で規定される対象者は下記となっています。

- 申請者

- 申請者の役員等

- 建設業法施行令第3条に規定する使用人

- 法定代理人

- 法定代理人の役員等

建設業許可申請後の審査で警察署の情報へ犯歴照会を行います。対象者がいるとここで判明し、建設業許可は下りません。

欠格事由の内容

建設業法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む。)に規定される内容が欠格事由の要件となります。

欠格事由とされる要件の要約と抜粋

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

- 暴力団関係者

- 暴力団員等がその事業活動を支配する者

- 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者

これらは欠格要件の抜粋と要約です。大事なポイントですので、詳しくは建設業法にて確認してください。

建設業許可申請の方法を調べる前に、まずは欠格要件の確認を行いましょう。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

焼津市の建設業許可申請から許可までの期間

次に、焼津市の建設御者様が建設業許可を取得しようと思い立ってから、申請をし、許可を取得するまでにどれだけの時間がかかるのかの概要をご説明いたします。

建設業許可を取得することを決定し、そのための活動を始めます。いまこの記事をご覧になられている方はこの段階に居られるのかもしれません。

- 情報収集

- 必要書類の確認

- 行政書士への依頼の検討

建設業専門の行政書士へ依頼すれば、詳細に説明をしてくれるので、この期間を大きく縮められます。

弊所の場合は、1度のご面談で答えを出しますので、2時間ほどの時間をいただければ進めるのか、やめるのか、ご判断をいただける状態になれます。

依頼はともかく、聞いた方が早くて正確です。相談無料です。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

申請のための準備を行います。建設業の事業主様がご自身で申請をすると想定した場合、早くて3ヶ月、長いと数年を準備のために費やすかと思われます。

3ヶ月でできればかなり早い方です。数年というのは、結局準備を完了出来なかったことを意味します。

当事務所へご依頼いただいた場合、お客様とのやりとり期間を含めて数日~1ヶ月ほどで申請に至ることが一般的です。

弊所の経験上ではお客様の返信が素早く正確であれば数日で申請準備が完了することはあり得ます。

逆に、お客様の繁忙の状況や書類ご用意の状況により、数ヶ月となることはあり得ます。

弊所は素早く対応をしますので、現実的にはお客様のご都合次第と言えるでしょう。

申請から許可が下りるまでの期間を審査期間と呼びます。役所では、標準処理期間と呼びます。

公式には、「標準処理期間は、補正期間及び5日以内の行政庁の休日を除き、受付後30日」とされています。

つまり、特に問題が無ければ申請後1ヶ月ほどで許可が出ます。

書類に問題があれば補正という対応が必要で、その期間は延びます。

建設業許可が取得できましたので、500万円以上の建設業を請け負うことができるようになりました。

これにて完了です。

上記説明をより詳しく下記の記事で説明していますのでご覧下さい。

焼津市の建設業許可の申請方法

焼津市の建設業者様が建設業許可を申請するにはどのようにして、どこへ行けばよいのかをご説明します。

焼津市の場合は紙申請?電子申請?

焼津市の方が建設業許可を申請するとした場合、下記のどちらかの方法となります。

- 紙申請

- 電子申請

建設業許可を扱う行政書士の立場からしますと、お客様ご自身での申請は紙申請とされることをおすすめします。

紙申請の場合は予約をして静岡県庁の建設業課へ行きますが、申請時に必要書類が揃っているかの簡易確認をしてもらえますし、不備があればその場で指摘してもらえます。不可であれば申請は受け付けられません。

また、静岡県知事の一般建設業許可申請の場合、手数料として静岡県証紙9万円がかかりますが、これは申請ができる段階で用意をすればよいので、無駄にする事もありません。

何がどのように不備であるのかも聞けますので、紙申請がよいでしょう。

いまの時代は電子申請が主流ではないのですか?

たしかに電子申請は増えてきていますが、初めての建設業許可は窓口で紙申請の方がその場で指摘を受けられるのでおすすめです。

焼津市の場合の建設業許可申請先

一般建設業許可申請の場合

交通基盤部建設経済局建設業課

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3058

静岡県庁内の建設業課と呼ばれる部署です。こちらが静岡県知事許可の申請窓口です。

国土交通大臣許可の場合

国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産業課

〒460-8514

名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館

電話番号:052-953-8572

その他、電子申請の方法もあります。

焼津市の建設業許可申請をする場合の費用

焼津市の建設業者様が静岡県知事(一般)建設業許可申請をする場合には、申請手数料として9万円の静岡県証紙を申請用紙へ貼付して納めます。この費用は行政書士へ依頼するか否かに関わらずかかるものです。

次に、弊所へご依頼をされる場合の報酬は、15万円(税抜)です。

このほかに、お客様のご事情により別途作業が必要となる場合があります。例えば、実務経験の証明が必要であったり、書類収集の代行まで依頼されたい場合等です。

このような場合でも、事前に見積もりを提示してご理解をいただいてから進めますのでご安心ください。

見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

焼津市の建設業者が行政書士に建設業許可を依頼するメリット

建設業専門の行政書士であれば御社が自力で行うよりも、早く、正確に、結果に繋げることは間違いないとは思われます。

悩むよりも専門家に任せるという考え方は建設業許可申請においては十分にメリットがあるかと思います。

少なくとも、当事務所へご依頼をいただけたら下記のメリットがあります。

- 「わからない」という悩みからの解放

- 調べる、作成する、対処する、といった作業や時間から解放されます。

- 正確な書類作成と迅速な対応

- 素早く正確に、対応をします。お待たせすることはありません。

- 管轄官庁との事前確認でリスクを軽減

- 行政側の判断が必要な場合には事前に伺い、正しい情報で最短距離でご案内します。

- 不許可リスクの低減と無駄な時間の削減

- 面談で可否の判断がつきます。無駄のないご案内をします。

- 最新の法令を熟知している

- 常に建設業許可を扱っていますので、最新情報をもとに取組みます。

- 建設業許可の維持、管理のサポート

- 許可は取って終わりではありません。その後に必要な案内を得られます。

当事務所では、行政書士として許可申請をサポートするだけでなく、社労士業務として労務面の整備・就業規則の作成・保険加入・助成金(顧問先に限る)などの支援も行っております。ご活用ください。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

ご相談方法(すべて初回無料)

お客様のご都合のよい方法でのご相談を承っております。

いずれも初回相談無料です。

- 電話相談

- LINE相談

- メール相談

- Chatwork相談

- ご来所相談(おすすめ★★★★★)

- 訪問相談

ご来所相談について(おすすめ)

当事務所ではお客様との専用面談ルームを設けており、正しくきちんとご理解をいただくために必要な機器を備えてお迎えをしております。

是非ご来所いただき、疑問点のすべてをご相談ください。迷うよりも聞けばおおよそ解決します。

まとめ:焼津市で建設業許可をお考えの方へ

焼津市で建設業許可の取得をご検討の方は、ぜひ「建設業手続パートナー」である敷地事務所へご相談ください。

許可申請だけでなく、今後の労務体制の整備や法令対応も含めたご提案が可能です。

あなたの建設業経営を“手続きの面”から強力にサポートします。

〈静岡県内の方のみ限定の特別サポート〉

よくある質問と回答

建設業許可に関する「よくある質問」はこちらの専用ページにまとめています。

初めての方でもわかりやすく整理していますので、ぜひご確認ください。